根掘

根掘り、砕石 一般的な布基礎ですので砕石250MMをひいた後てん圧北東角地の敷地です この地盤は右下がりだったため写真の左側は80CM位掘りましたが右側は40CM位しか掘りませんでした 凍結深度60CMとる為には基礎外周40CMは土を入れなければいけません 40CM土を入れると隣のアパートに土が流れてしまいます 正面に見えるアパートの方角が南東になり手前は駐車スペース住居だけなら手前の北側に建物を配置したかったのですが店舗ですので道路に面するように駐車スペースを取ります 近隣商業地域なので建ぺい率、容積率は80%、200%です 当初16坪3階建て計画があったのも50坪の敷地の中で庭のスペースを多くとりたい為の計画でした しかし 現実的に予算オーバーため建坪22坪2階建てになったのでした

布基礎配筋

設計士との話し合いの中で基礎および構造は住宅金融公庫仕様書に準ずるようにと伝えていました ベース厚15CM、立ち上がり厚12CM 配筋ピッチ縦筋10@300 主筋13 横筋10サイコロ、スペーサーでコンクリートのかぶり厚をとる コンクリート レディミクスコンクリート 呼び強度21 スランプ18 コンクリート工場より30分で納入非常に一般的な構成です

ベース型枠コンクリ打設

木枠でベースを囲いコンクリートを打設します ベース幅55CM ベース厚15CM 養生2日 コンクリートは呼び強度24スランプ18 夕方から雨が降りました あまり気温が高くないほうがよいみたいです 乾燥が早すぎると表面に乾燥収縮クラックなどができやすいので水分があったほうがいいです

立ち上がり型枠

基礎立ち上がりはベースより90CMで外周にスチレンボードをあらかじめ入れておきます スチレンボードの外側は化粧としてラスモルタル仕上げです 一部配筋が片寄っている所がありました コンクリート打設前に直してもらいます アンカーボルトとホールダウン金物は鉄筋に溶接してもらいます 立ち上がり幅は12CMですので鉄筋のコンクリートかぶり厚は約4CMです

立ち上がりコン打設

土間コン用の先行配筋を型枠に差し込みコンクリートを打設します隙間にもコンクリートが行き渡るようにかくはんしながら流し込みます コンクリートは工場出荷後90分以内に打設しなければいけません伝票を確認すると出荷後30分でした

養生

型枠の上にふたをしてこれからコンクリートが固まるまで養生します 建築会社によってはブルーシートを被せたり 水を含ませたスポンジでふたをします 5日から1週間待ち型枠をはずした後土間コンクリート工事へ進みます 型枠の途中から出ている鉄筋に土間用の鉄筋をつなげます

土間配筋

先行配筋を立ち上げて土間部分にスチレンボードを敷き込みます10MMの鉄筋を25CMピッチで配筋します 鉄筋を入れることにより土間部分も基礎の一部となり建物を支えます スペーサーを鉄筋の下に入れてコンクリートのかぶり厚をとります 手前に立っている2本のボルトはホールダウン金物を取り付ける為のボルトです 一般的な建築会社や大工さんは角のホールダウン金物を1つだけ付けています 今回はN値計算をしたので2本です 角の柱(出隅の柱)には4方向に引き抜く力が、かかります 1本のホールダウン金物が2方向の引き抜きに耐えるようにしました

土間コン打設

土間コンクリートを打設します ポンプ車からホースでコンクリートを流し込みながら平らにしていきます 当初土間コン12CMの予定でしたが鉄筋下のコンクリートかぶり厚不足の為15CMに変更しました40分から1時間後に左官屋サンがこてでならしていきます 足場がないのでどのようにしてならすかというとスチレンボード(2枚重ね)2枚を交互にずらしながらその上に乗って座布団渡りの要領でこてならしをします

養生

左官屋サンが2回こてならしをしてブルーシートで囲んで1週間養生します 真中が開いていますがコンクリートの初期硬化の時大量の熱がでます 特に今回は土間にスチレンボードを敷いているのでコンクリート上に水分と熱があがってきます 実際隙間を覗き込むとムアッとした熱気を感じるほどでした1日後に隙間を閉じ養生に入ります

建て方

木造軸組み工法なので1階から軸を組み立てていきます 土台敷き基礎の上に気密パッキンを敷き基礎に付いているアンカーボルトにあわせ土台にドリルで穴を開けながら土台を敷きます1階は店舗と玄関、玄関ホールしか区切られてないので 単純な土台敷きです すべて敷き終わるとインパクトレンチでアンカーボルトのナットを締め付けます1階の柱の位置決めをして胴差し(外壁に接する横架材)や2階床梁を付けます建物の内側にある梁と胴差し(外壁と接する壁の横架材)を 羽子板ボルトで留めていきます

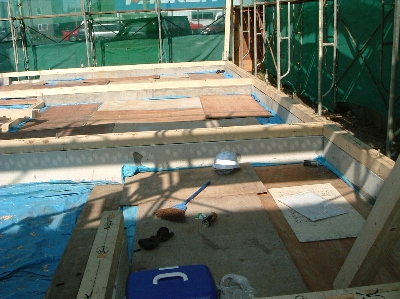

建て方2

2階床梁の上に根太(45X105)を30CM間隔で敷き詰めその上に床下地のコンパネを敷き詰めます 下から見た写真です一般的には45X45や45X60の根太を使っていましたが2階床梁に欠きこみをいれて根太をはめ込んでいます 剛性はいいようです 建築基準法改正により内装下地や小屋裏内部の建材使用量(ホルムアルデヒド量)が制限されましたFc☆☆☆☆は無制限Fc☆☆☆は制限有りとなっていますが 今回のコンパネはFC0今の区分によるとFc☆☆☆となり 居室換気量と床面積の計算が必要になります

建て方3

1階と同様に柱を立て梁を付けていきます建物全体のボリュウム感がでてきました 屋根になる小屋束(母屋を支える縦の木)、母屋(小屋束の上にのる横架材)垂木をのせます片流れ屋根の軸組みができました

上棟

垂木の上に構造用合板が貼られました このあとスタイロフォーム、アスファルトルーフィング ガルバリウム鋼板を貼ります外壁側には窓台が付けられました右側の茶色部分はウッドデッキ風バルコニーになる部分です 構造軸組みがさらしになる為防腐のため施主みずからキシラデコールを夜な夜な塗りました デッキ部分は引渡し後貼ります たくさん付いている斜めの木は仮の筋交いでこのあと本筋交いを付けます 上棟といっても今回は予算上、上棟式はしませんでした せっかくの注文住宅ですし予算があればやってみたいものでした 神主をよんで建て方にさんかする大工さんの安全やねぎらいの場として当然祝儀や弁当、お酒なども振舞わなくてはいけません

外壁下地

外壁の下地としてOSB合板を貼ります 昔からする軸組み工法では筋交い(柱と柱の間に斜めにつける部材のみで建物を支えていましたが最近は外側や内側を合板で囲むことで壁の力をだすことが多いようです ハウスメーカーの建売住宅などは筋交いを使わず 合板のみで壁の力をだしている住宅もあります 今回は筋交いと合板を使います 合板にもいろいろ種類があります広葉樹系では下地や化粧用にコンパネ(ラワン合板Fc☆からFc☆☆☆)シナ合板(表面が白いFc☆からFc☆☆☆)針葉樹系では 構造用に(ラーチ合板、OSB合板共にFc☆☆☆☆)鉱物系ではダイライト 準防火地域のため内壁は石膏ボードを貼らなくてはいけません (住居地域など内装制限がない地域では火気室以外に合板を内壁に貼ってもかまいません) 外壁側はサイディングが防火構造認定が取れている製品を貼るので下地にOSB合板が貼れますが薄いサイディング(防火構造認定が取れていない)を使う場合は下地にも石膏ボードやダイライト(不燃下地として認定されている物) を貼らなくてはいけません 準防火地域の為コストアップはいなめません

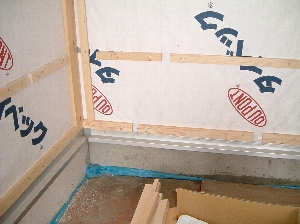

外壁下地2

OSB合板の上にタイベック(透湿防水シート)が貼られました とりあえずは雨が降っても心配なしです ビニール紙のような手触りで湿気を通し水をはじきます タッカー(ホッチキスの大きいやつ)でとめてつなぎ目はアクリルテープ(半透明のテープ)を貼ります 窓のふちはブチルテープで気密をとります胴縁(どうぶち)を横に付けます 今回は縦張りのサイディングなので横胴縁です 通気の為胴縁はとびとびに貼って隙間を空気が通ります この胴縁にサイディングを貼ります

外壁

サイディングを貼る前に土台の上に水切りを取り付けます水切りは外壁を伝わって落ちる雨を土台にかからないようにするものです 今回のサイディングはアイジー工業の25mm厚ガルバスパン(素地)縦張りです サイディングの継ぎ目(さね)が縦になるので 水切れが良いと判断しました 屋根に使った鋼板と同じ材質です屋根に使った鋼板と違う点は鋼板の内側にイソシアヌレートフォームという断熱不燃材料が裏打ちされていて防火認定が取れています 暖かい地域では断熱をかねて使われたりします 屋根とともに銀色で耐久性があります

屋根ぶき

今回はガルバリウム鋼板(素地)を使いました よく聞くトタン屋根は溶融亜鉛めっき鋼板で表面を4,5年おきに塗装しなければ錆びがでます ガルバリウム鋼板は溶融アルミ(55%)めっき鋼板で錆びに強く一応クリアの塗膜があり塗膜保証10年付きのものです あとあとのメンテナンスを考えると耐久性のある材料を選びました 平米単価はトタンと2、300円しか違いません色はダーク系を使うことが多いようですが今回は素地(銀色)のままです 屋根全体は南西向きで夏はもろに日射を受けます ダーク系より明るい色のほうが日射を反射します屋根面は70℃~80℃にもなります 小屋裏は50℃~60℃屋根面直下に吹き抜けを造ったため断熱材が100mmの部分があり(普通は200~300mm)夏の日射による熱が室内に伝わりやすいため当初白色の鋼板にしてましたが 塗膜表面がざらざらしていて雪が落ちにくいという事で素地(銀色)になりました

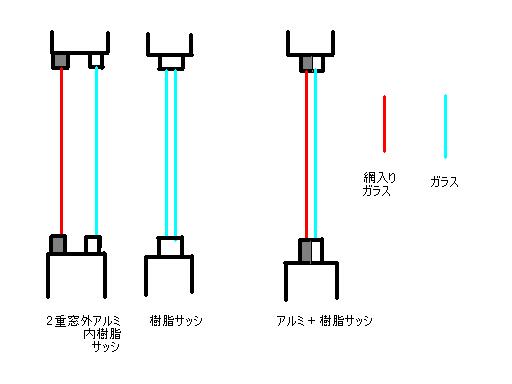

サッシ

>

>サッシ、玄関ドアはトステムの製品を使います

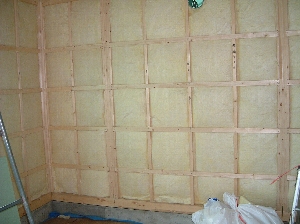

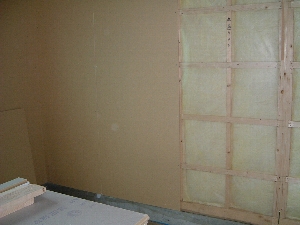

内装1

断熱材 グラスウール24Kg100mmを柱のあいだに入れます45cmおきに胴縁(どうぶち)でグラスウールが垂れないようにおさえます断熱材はいろいろ種類があります無機繊維系断熱材ではグラスウール、(ガラス繊維)ロックウール(鉱石原料) 発砲プラスチック系ではポリスチレン(押出発砲tC、フォーム、)硬質ウレタンフォーム フェノールフォーム木質繊維系ではインシュレーションボード セルロースファイバー(パルプ新聞古紙原料)など今回は価格も安く燃えない材料としてグラスウールにしました

内装2

気密シート貼り 断熱材の上にタッカーで0,2mmの気密シートを貼ります 充てん断熱の場合この気密シートがとても重要になります 室内の水蒸気が断熱材の中に入らないように気密テープで重ねしろを貼ります一般的には0,1mmの気密シートを使う事が多いようですが 破れ安いので0,2mmにしました この上に石膏ボードを貼ると内装は終了です

内装3

内装工事で大工さんに造作してもらう階段です 一般的には既製品(ユニット階段)を使いますが今回は、なら(楢)の集成材で手作りしてもらいます 4cm厚の集成材の板から棟梁が墨をひいてつくります棟梁が4日ぐらいかけてできました階段の下と上に 曲がり角があるので難しそうです 手摺はDIYで後から付けます階段の上り口の天井を貼ると2階床と1階天井の厚みがでます 階段を上がる時には気になりませんが2階から下りる時、頭があたりそうな圧迫感があります そこで10、5cm厚の根太を使ってすのこにしてもらいました 厚みが少なくなって下りる時に気になりません 2階の手摺もDIYで作ります

内装4

フローリング貼り パインなどの無垢のフローリングを貼りたかったのですが予算上無垢のフローリングは貼れませんでした ダイケンミラージ(合板)低VOC(ホルムアルデヒドが少ない)無垢に比べると反りやゆがみは起こりにくいです居間、キッチンが建物の中央部分にあり 南側と北側吹き抜け上部に明かり取り用のらんま用窓を付けました 朝は南側夕方は北側の窓から日が射し込みます 吹き抜けは最高4,7mあります 居間キッチンを合わせても14畳しかありませんが高さがあるためそんなに圧迫感はありません 3本の梁がさらしになっています 左にレンジフードが見えますがシステムキッチンに付いている吊り戸棚もありませんのでレンジフードだけが壁に付いています (設備2参照)

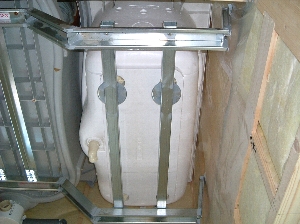

設備

ユニットバス 2階のかど部分にユニットバス(TOTO)が付きました セセーラEXからり床ですユニットバスもコストダウンしやすい部分で1坪タイプの標準的なものです ユニットバス金属製の台座の上に乗っています取り付けはメーカー(TOTO)の人が4人がかりで付けました 当初予定とは蛇口の位置が違うようですが。。。。?

キッチン システムキッチンの価格は幅広く普及品20万円から高級品200万円ぐらいまであります 今回はコスト上できるだけ安い物にしなければいけません それでも個性的な物がほしく業務用の流し台などカタログやインターネットで 調べると天板が1枚ものがなく(ガス台とシンクが独立していて)特注にしました

トイレ、洗面台 トイレも普及品10万円からシステムトイレ100万円近くまでありますが普及品です 1階はタンク手洗いで2階は手洗いを別に付けました便座がありませんがあとでDIYでウォシュレットを付けます洗面台も35000円から30万円ぐらいまであります これも普及品です当初シャンプー無しを希望しましたが流通量が少なくシャンプードレッサーのほうが安くなるということで65cm幅にしました朝シャンはしません

完成

とりあえず工事は終了いたしました 11月1日オープンすることができました 居住部分は住みながらやっていきます棚や建具など作らなければならない物がたくさんあります